Grand angle : L’information sans frontières ?

[Cet entretien a paru dans la rubrique « Grand angle : L’information sans frontières ? » de Profession Éducation (numéro 267 – mars 2019), magazine du Sgen-CFDT.]

À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’École, dont le thème cette année est « L’information sans frontières ? », Profession Éducation a demandé à Patricia Allémonière, grand reporter à TF1, et à Jean‑Philippe Foegle, juriste spécialiste des lanceurs d’alerte, ce que leur évoquait cette question.

Patricia Allémonière, grand reporter à TF1

Patricia Allémonière est grand reporter à TF1, connue notamment pour sa couverture de zones de conflits sensibles en Afrique, aux Moyen et Proche-Orient.

Patricia Allémonière est grand reporter à TF1, connue notamment pour sa couverture de zones de conflits sensibles en Afrique, aux Moyen et Proche-Orient.

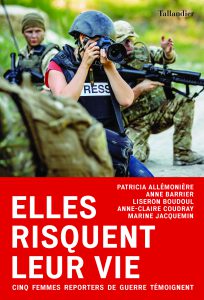

Aux côtés de quatre consœurs reporters de guerre (Anne Barrier, Liseron Boudoul, Anne-Claire Coudray et Marine Jacquemin), elle témoigne dans Elles risquent leur vie (Tallandier, janvier 2019).

L’idée d’information sans frontières signifie quoi pour vous ?

Pour moi, le mot « frontières » évoque l’idée d’un monde sans frontières physiques, un concept théorique. Dans mon métier, je ne rencontre que des frontières qui délimitent des États. Bien sûr, l’expression recouvre aussi une dimension philosophique, mais c’est une autre question. Pour un reporter, une frontière est quelque chose de concret, sauf en Europe.

Frontières = visas, dites-vous…

Tout journaliste qui fait de l’international se déplace dans les pays qui exigent l’obtention d’un visa. Il y a des pays qui délivrent facilement ce document, d’autres où c’est plus compliqué. Il faut attendre, avoir des contacts et ne pas être une personne non grata. Je m explique : un média ou des anciens reportages peuvent avoir déplu, et dans ce cas le visa n’arrive pas. Dans ces pays dits sensibles, souvent des pouvoirs forts, autoritaires, les journalistes savent que leur travail sera vu et jugé par les autorités, ils prennent en compte cette donnée. Celui qui veut revenir ne produira pas le même reportage que celui qui vient faire un « coup » comme on dit dans notre jargon. Bon nombre de ces régimes ont des lignes rouges, des thèmes ultrasensibles qu’il est préférable de ne pas aborder (lapidation en Iran, Ouïghours en Chine…), et si on les aborde, on le fait avec précaution. Celui ou celle qui ne veut pas revenir n’a pas cette préoccupation. Ce n’est pas une raison pour s’autocensurer, je reste persuadée qu’on peut continuer à couvrir certains pays en tenant compte de ces freins, en se positionnant à la marge. Par exemple, en rencontrant très discrètement des opposants, en les faisant intervenir dans certains de vos reportages… Il faut, bien sûr, garantir leur sécurité, ce qui implique une solide organisation en amont. Il faut savoir que même les régimes durs peuvent parfois, étonnamment, respecter les journalistes qui veulent faire leur travail, et non pas ceux qui se montrent trop dociles. Dans ces pays vous pouvez être suivi, ou accompagné par un guide qui fera un rapport le soir, à moins que cela soit votre chauffeur… Lorsque la désorganisation est trop avancée, en situation de crise, nous avons plus de liberté. En ce moment au Venezuela, il y a sûrement des lignes rouges à ne pas franchir pour le régime mais l’État n’a pas les moyens ou les ressources pour les faire respecter. Pour cela, il faut de vrais services de renseignement. Parmi les sujets sensibles, ceux traitant des questions militaires, que ce soit aux États-Unis ou en Russie par exemple, tous les reportages sont étudiés par l’ambassade du pays concerné. S’ils ne plaisent pas, il n’y en aura pas d’autres. Il ne faut pas croire que seuls les régimes les plus dictatoriaux tentent de contrôler la presse. Enfin parfois, il est nécessaire de recourir à la clandestinité. Chaque journaliste gère la façon dont il veut entrer dans les pays où il n’a pas accès. Le risque est qu’il soit arrêté, ou qu’il tombe sur une bande de soldats ou de miliciens malveillants. Car ce n’est pas forcément l’État qui va vouloir l’éliminer, mais ce sont les circonstances et les rencontres qui feront qu’il se trouvera au mauvais endroit au mauvais moment.

… même les régimes durs peuvent parfois, étonnamment, respecter les journalistes qui veulent faire leur travail, et non pas ceux qui se montrent trop dociles.

Le fait qu’un journaliste puisse être une cible n’est-il pas un frein ?

Cela n’est pas nouveau. En revanche, avec Daech, la question s’est posée différemment. Le groupe de l’État islamique se servait des journalistes pour faire pression sur les États, le risque était l’enlèvement avec rançon, ou décapitation. Les rédactions ont alors pris leurs dispositions, et les journalistes ne sont plus allés en Syrie. Les reportages ont été conçus autrement : en se positionnant auprès des frontières, en récupérant des images enregistrées par des gens qui se trouvaient sur place et qui les faisaient sortir via Internet . Aujourd’hui la menace est moins forte, mais rares sont ceux qui vont à Idlib.

Être le plus proche possible de la réalité : un défi

Quel poids a le calibrage des reportages dans la manière de travailler ?

Une à deux, trois, parfois quatre minutes, c’est très court. Mais c’est aussi un défi que d’arriver à être le plus proche possible de la réalité. Si on a eu la chance de travailler le dossier sur plusieurs années, si on a pu amasser des connaissances et rencontrer des spécialistes ou obtenir des témoignages en « off », tout est plus facile, une fois arrivé sur le terrain. Aujourd’hui, comme les journalistes disposent de beaucoup moins de temps de préparation, ils font davantage de description, ils privilégient parfois les faits à l’analyse de fond.

Il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des reflets, des buvards : le journaliste se fixe sur les faits, il les grossit comme le buvard absorbe les taches. Le journalisme n’est vraiment pas autre chose. Pour approfondir, il y a les travaux des chercheurs.

Dernier point concernant les téléspectateurs et leurs demandes, dans des phases aussi complexes que celles que nous traversons, les gens ont tendance à regarder près de chez eux, ils se détournent de la violence et des questions internationales, ils réclament de la proximité.

… nous ne sommes que des reflets, des buvards : le journaliste se fixe sur les faits, il les grossit comme le buvard absorbe les taches.

Quelles images choisissez-vous de montrer ?

Il y a beaucoup d’images très violentes qui ne sont jamais diffusées.

Celles qui sont retenues sont souvent les plus soft. Au Yemen, où des enfants meurent de faim, le cameraman a filmé des scènes suffisamment fortes et évocatrices pour faire comprendre sans choquer. Au moment du Biafra, les images étaient autrement plus violentes. Notre société est beaucoup plus pudique, paradoxalement, dans ce qu’elle montre du réel aujourd’hui.

La guerre fait peur, mais c’est parfois moins violent que de voir des êtres seuls, faméliques, pour lesquels vous ne pouvez rien. Face à la cruauté, les journalistes sont un peu comme les médecins : pour continuer à bosser, il leur faut un filtre qui peut être le bloc-notes, la caméra…

Notre société est beaucoup plus pudique, paradoxalement, dans ce qu’elle montre du réel aujourd’hui.

Comment apprend-on à gérer sa peur ?

On a tous peur, mais de manière et à des moments variés. On la gère donc totalement différemment les uns des autres. Chez certains, elle est paralysante, chez d’autres, elle se contient, ou elle créé du stress, ou un grand calme… Il faut respecter toutes les réactions. Il m’est arrivé de me retrouver avec un cameraman qui n’a pas pu filmer de toute la mission (le monteur et moi avons filmé). Je suis repartie avec lui car c’était un excellent cameraman – simplement, cette fois-là sa peur l’avait paralysé parce qu’il avait vécu un événement traumatisant six mois plus tôt. Quand on court sous les balles, je ne suis pas fière. Et depuis que j’ai été blessée [1], forcément, j’ai beaucoup plus peur qu’avant. Ça n’arrive pas qu’aux autres…

Le mental n’est-il pas une forme de détermination ?

Pas pour moi. L’envie de rencontres et la curiosité sont mes moteurs. Rencontrer des gens dans des situations d’urgence, où il n’y a pas de temps pour mettre un masque, permet de percevoir les êtres humains dans toute leur nudité. On sait beaucoup plus alors ce qu’est l’humain. On découvre des personnes très simples et héroïques qui nous font nous sentir tout petits. Et vis-à-vis de ces personnes, je refuse de ramener une interview qui puisse mettre en danger leur vie. Ici, la limite, c’est la vie.

————

[1] Blessée en septembre 2011 par une explosion de roquette à Tagab, en Afghanistan, voilà ce que Patricia Allémonière écrit dans Elles risquent leur vie :

« Les images tournées durant cet affrontement ont donné lieu à deux sujets – le plus long n’a pas dépassé les trois minutes – et, deux jours plus tard, j’étais en direct au JT de 20 heures. L’équipe médicale avait réussi à réduire mon pansement au visage au strict minimum et on ne voyait pas mes drains. Je voulais témoigner de la vie des soldats, des accrochages quotidiens. Je n’avais pas vécu tout cela pour rien. »